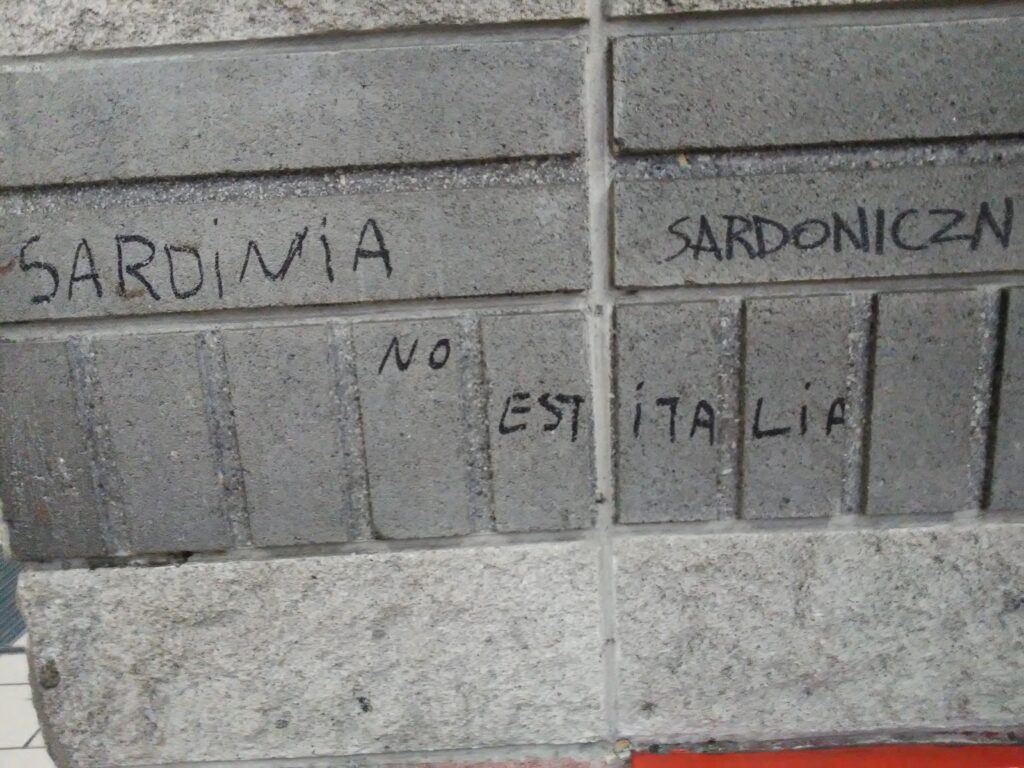

Sardigna (no) est Italia

Questo articolo vuole offrire una narrazione leggera e dipanata in forma temporale, per ripercorre il passato della Sardegna e dei sardi e per riflettere sull’identità di quest’ultimi.

La colonizzazione culturale ed il processo di Italianizzazione della Sardegna

Sardigna no est Italia. Una frase che spesso si incontra in Sardegna scritta nei muri o in manifesti politici indipendentisti, dà spunto a diverse domande.

Perché la Sardegna non è (o non dovrebbe essere) italiana? I sardi si sentono sardi o italiani?

Le risposte a queste domande necessitano un approfondimento storiografico non indifferente, che si intreccia a sua volta anche con le dinamiche politiche avvenute in tempi odierni nella nostra isola.

È certo che le risposte possano essere soggettive, considerando che possano essere il frutto di una acculturazione Italiana e dei processi formativi della nazione.

Seguendo l’ordine cronologico iniziamo dall’eta del Bronzo

Come accennato, durante l’età del Bronzo (2200-900 a.C.) possiamo considerare la Sardegna come cultura indipendente.

I nuraghi vennero infatti edificati dalle popolazioni autoctone dell’epoca (Ugas, 2006), senza influenze extra-isolane, in particolare Micenee, come invece si concordava sino a non molto tempo fa (Lilliu, 1999).

I sardi di allora intrattenevano infatti scambi commerciali, ricevevano ed esportavano beni materiali, essendone loro stessi i principali vettori. Navigavano, quindi, si spostavano, intrattenevano commerci e pirateggiavano lungo le coste del Mediterraneo.

Tali evidenze si riscontrano nei risultati di campagne di scavo effettuate nella stessa Sardegna, ma anche in Corsica, Sicilia, Lipari, Creta, Cipro, Egitto, Spagna e vicino Oriente (Burge et al. 2019).

I sardi dell’età del Bronzo appaiono come una civiltà a se stante, con villaggi circoscritti a ciascun nuraghe, proprie tradizioni funerarie e propria cultura materiale.

Il territorio appare suddiviso in aree destinate a diversi usi, tra cui quello funerario, come evidente dai raggruppamenti di tombe dei giganti o a pozzetto (eg: Mont’e Prama). Non possiamo ricostruire interamente la società della Sardegna dell’epoca: si hanno poche informazioni, a causa della mancanza di documenti scritti da loro stessi, a differenza di altre popolazioni contemporanee, come Egizi e Babilonesi.

Possiamo comunque trovare alcuni indizi

Tuttavia, possiamo trovare alcuni indizi, come spesso capita, nelle tradizioni funerarie. Le famose tombe dei giganti erano infatti tombe comunitarie, volte ad accogliere al loro interno molto probabilmente l’intera comunità, piuttosto che una ristretta élite.

Se gli antichi sardi facessero distinzioni sociali tra loro, non ci è noto: seppur probabile (visto che era una pratica comune a praticamente tutte le altre culture contemporanee del Mediterraneo), ciò non appare dalla tradizione funeraria che parte dal Neolitico sino al Bronzo Recente/Finale (Joussoume, 1988; Lilliu, 2017; Ugas, 2016).

Questo potrebbe significare che le comunità che abitavano la Sardegna a quel tempo vivessero in una società egalitaria, o per lo meno egalitaria in termini di tradizioni funerarie. Questo è dibattuto da Mauro Perra che sostiene come l’antica società sarda potrebbe essere stata elitaria a prescindere dalla tradizione funeraria (Perra, 2009).

Realtà distante dall’egualitarismo furono quelle dei popoli con cui entrarono in contatto gli antichi sardi, tra cui Ittiti ed Egizi, note monarchie. Non abbiamo evidenze su come gli antichi sardi si autogovernassero, solo ipotesi, tema che verrà approfondito in separata sede.

È inoltre doveroso evidenziare come gli antichi sardi abbiano sviluppato e trasformato un’architettura megalitica originale, costruendo i già menzionati nuraghi. Queste strutture sono il frutto di secoli di sviluppo, che vedono nel nuraghe classico, poi diventato complesso, il non plus ultra di un’architettura autoctona ed indipendente.

La nascita di una cultura così fortemente caratterizzata e caratterizzante per il paesaggio dell’isola e per i suoi contatti, unitamente alla preistoria del Mediterraneo, ha contribuito a formare una forte identità

isolana, in opposizione a tentativi di oppressione proveniente dall’esterno. I nuraghi infatti, rappresentano il simbolo di una cultura, un’identità interamente sarda, che resiste e rimane in piedi tuttora.

Facendo un lungo salto temporale, passiamo al tempo dei Giudicati

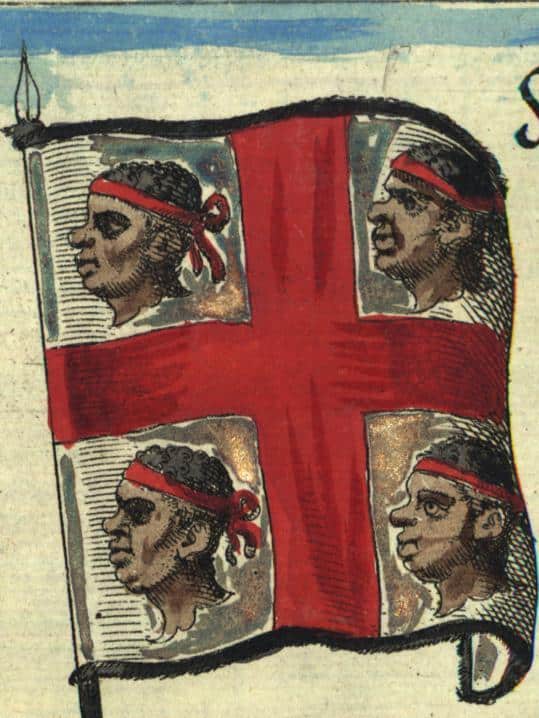

Dopo secoli di dominazione prima punica e romana, e poi bizantina, varie ed eventuali invasioni che non menzioniamo in questa sede, si arriva al tempo dei Giudicati. I Giudicati furono quattro regni indipendenti che amministravano le sub-regioni dell’isola, chiamate curatorias. Questi erano il Giudicato di Torres, con capitale l’odierna Porto Torres, poi Ardara ed infine Sassari, Il Giudicato di Arborea, quello di Cagliari e infine quello di Gallura.

I Giudicati avevano potere di legiferare, naturalmente in lingua sarda, vedasi ad esempio la Carta De Logu. Questa rappresenta un vero e proprio ordinamento giuridico con norme che ne fanno un vero e proprio codice civile e penale. Questi regni, governati da un Iudex cioè un Giudice (Juighe in Sardo) amministrarono la Sardegna fino alla conquista aragonese, avvenuta ufficialmente dopo che il regno di Aragona vinse la Battaglia di Sanluri il 30 Giugno 1409.

I presupposti della conquista risalgono tuttavia a quasi due secoli prima, quando Papa Bonifacio VIII concesse la Sardegna e la Corsica come feudi al Regno di Aragona, con la Bolla Ad Honorem Dei Onnipotenti Patris, per sedare la guerra tra angioini e aragonesi sul Regno di Sicilia. Il Papa diede dunque una licentia invadendi, il diritto ad invadere l’isola, pur sapendo che l’isola avesse una propria entità autonoma, di cui chiaramente aveva poca conoscenza e ancor meno considerazione.

Dopo la conquista aragonese

Nonostante l’isola venne conquistata, la popolazione mantenne le proprie identità, tradizioni, e lingua. Eccezion fatta naturalmente per tutto ciò che l’inquisizione spagnola non riuscì a estirpare, come l’arte di curare con l’erboristeria ed altre pratiche pagane. Solo la nobiltà imparò lo spagnolo, lingua ufficiale, mentre i ceti più bassi continuarono a usare il sardo, contribuendo indirettamente al mantenimento di una forte identità nazionalistica.

Dopo la Guerra di Successione Spagnola (1701-1714) i Savoia presero in mano le redini della Sardegna, che divenne ufficialmente parte del Regno Sardo-Piemontese nel 1720.

I dominatori sabaudi

Ai Savoia poco interessava del popolo sardo, dal quale esigevano tributi, manodopera a basso costo e materie prime isolane. Il popolo sardo era inoltre oggetto di ludibrio da parte de piemontesi, e la classe aristocratica sarda, considerata “inferiore”, aveva meno influenza nella politica del Regno.

Il Regno di Sardegna infatti di sardo aveva solo il nome, perché i regnanti e la maggioranza della aristocrazia erano nobili piemontesi, che naturalmente spingevano sempre più verso una centralizzazione piemontese, in maniera non dissimile da quello che avvenne anche nella penisola, a livello nazionale, dopo il 1946.

L’invasione francese e la resistenza sarda

Nel 1793 due flotte Francesi tentarono di invadere l’isola. Una a nord, dall’arcipelago della Maddalena, e l’altra da sud nel Golfo di Cagliari. La corona, sospettosa ed incapace di difendersi dall’armata Francese (la più forte dell’epoca), lasciò volutamente sguarnita l’isola, ritenendola sacrificabile ed incapace di difendersi.

Giovanni Maria Angioy, magistrato e rivoluzionario, organizzó delle milizie isolane, reclutando in ogni angolo dell’isola. Finanziò egli stesso, insieme al Vescovo di Cagliari, l’acquisizione dell’equipaggiamento necessario alla difesa.

Una volta sbarcati nel Golfo di Cagliari, i francesi furono respinti dalle milizie guidate da Vincenzo Sulis anche grazie alle condizioni meteo favorevoli agli assediati, come la provvidenziale nebbia che disorientó gli invasori (numerosi gli incidenti di fuoco amico tra i Francesi), e l’orografia del terreno: gli stagni e le paludi del circondario cagliaritano non facilitarono certo l’avanzata degli invasori.

I francesi conquistarono tuttavia facilmente le Isole di Carloforte e Sant’Antioco, dove vennero accolte dalla popolazione locale, per questo, una volta trovata una fervida resistenza sulla costa cagliaritana ammutinarono.

A nord, l’isola venne difesa da Domenico Leoni (noto Millelire) e da altri volontari che da Palau riuscirono a bombardare l’ammiraglia Fauvette, abilmente adescata dalla galeotta al comando del Maddalenino Tommaso Zonza (Caterini, 2016).

La narrazione distorta dei piemontesi

Il Re Vittorio Amedeo III di Savoia, volendo premiare i sudditi per la difesa del Regno, decise di offrire delle ricompense, che però ovviamente finirono nelle tasche dei piemontesi in carica, e non in quelle dei volontari sardi che difesero l’isola.

Non sorprende che ciò incrementò ancor di più il malcontento nei confronti dei regnanti. È doveroso fare notare, come discusso da Caterini (2018, p. 212), che la narrazione “ufficiale” ignora totalmente il ruolo della resistenza sarda nella difesa dell’isola, narrando invece di come il potente esercito francese (ricordiamolo nuovamente, il meglio organizzato e più efficiente dell’epoca), come preso da un raptus di folle autolesionismo, si sabotò da sé per poi semplicemente ripartire: ma si sa, la storia è scritta dai vincitori e queste vicende non vengono insegnate nelle scuole Italiane, ancor meno in quelle sarde.

Dopo la difesa dell’isola, la classe dirigente isolana richiamò gli Stamenti (componenti del Parlamento del Regno) per chiarire le loro richieste al Regno. Quest’ultimo acconsentì a cinque delle richieste, che in sintesi ottennero così una maggiore autonomia e l’assegnazione di impieghi governativi anche ai sardi.

Queste concessioni vennero comunque cessate dal governo piemontese che non vedeva di buon occhio le richieste avanzate, ritenendo naturalmente che sarebbero andate ad intaccare il controllo piemontese sull’isola. Dopo decadi di soprusi, durissime condizioni economiche e malattie, il malcontento continuò a crescere, e questo rifiuto fu la proverbiale goccia che fece traboccare il vaso, già colmo da vari anni.

I vespri sardi e la Sarda Rivolutzione

I sardi si ribellarono, seguendo l’esempio della Rivoluzione Francese, ed il 28 Aprile del 1794 furono cacciati dall’isola il Viceré Balbiano insieme a tutti i funzionari piemontesi presenti a Cagliari.

A seguito di questo evento, gli Stamenti presero il controllo e autogovernarono l’isola per diversi mesi, fecero leva sulle precedenti richieste e con la cooperazione del popolo ne aggiunsero una nuova, l’amnistia per i partecipanti ai fatti del 28 Aprile. Il popolo, comprendente le milizie volontarie che cacciarono i funzionari, ebbe parte attiva nella formulazione delle leggi e delle richieste (cosa impensabile all’epoca) lavorando in maniera democratica (Carta, 2001).

A questo punto il Re accettò alcune richieste, appuntando Gerolamo Pitzolo come Intendente Generale ed il Marchese della Planargia Gavino Paliaccio come Generale delle Armi.

Questo non bastò a placare l’indipendentismo

Questi tuttavia non avevano ideali indipendentisti, ed anzi tramavano contro l’ala progressista sarda e miravano a reprimere, anche con l’uso della forza, le correnti democratiche che si andavano formando.

Il 1795 vide un’altra ribellione, causata della mancata riunione degli Stamenti, che fu impedita dall’esercito comandato dal Paliaccio. Successivamente, l’ala democratica insorse con le milizie, prevalendo sugli uomini del Paliaccio: questo, insieme al Pitzolo, venne arrestato e giustiziato dalla folla.

Fu proprio durante questo periodo rivoluzionario che Francesco Ignazio Manu scrisse la poesia Su Patriotu Sardu a sos Feudatarios, poi riconosciuto dalla Regione Sardegna come inno ufficiale nel 2018.

Dopo questi avvenimenti Giovanni Maria Angioy venne incaricato come Alter Nos, cioè sostituto Viceré, e cerco’ di riformare la società, mirando all’abolizione del feudalesimo: ricorse all’uso della forza contro i feudatari, venne pero’ respinto dagli Stamenti e forzato alla fuga in Francia, dove morì.

Ci furono numerose altre ribellioni negli anni a seguire, che videro pero’ emergere vincitore il governo sabaudo, spesso aiutato da banditi locali (a cui veniva molto opportunamente concessa la grazia in cambio dell’aiuto prestato), come nel caso dell’Eccidio di Thiesi (Sa die de S’atacu) del 1800.

Con l’Unificazione d’Italia del 1861, i sardi divennero ufficialmente Italiani. Poco cambio’ nella realtà sarda, afflitta dalle stesse problematiche di prima, e con le campagne pullulanti di banditi che venivano braccati dai Carabinieri Reali.

Nel Regno d’Italia nulla è cambiato

L’isola ed i suoi abitanti continuarono ad essere sfruttati per le proprie risorse, forza lavoro e materie prime.

Nel frattempo le mire espansioniste di casa Savoia posarono lo sguardo ben oltre le montagne della Sardegna. Nei primi del ‘900 infatti il Regno mirava a colonizzare territori nel nord Africa ed a riappropriarsi delle regioni in mano agli Austroungarici. Fu con le guerre in Tripolitania e Tunisia che il Regno d’Italia svuoto’ quasi completamente l’Isola dalla sua razza canina autoctona, il pastore Sardo (conosciuto come cane beltigadu, trighinu, cane Fonnesu etc), rinomato per la sua cattiveria e doti di guardiania agli armenti e proprietà (Balìa, 2005). L’uso di questi cani era infatti destinato a stanare e uccidere i nemici in terra straniera, cosi’ da poter limitare le perdite umane.

La Grande Guerra ed i sacrifici della Sardegna

Oltre a decimare la popolazione canina sarda il Regno, in nome dell’unificazione, porto’ la nazione in guerra contro L’impero Austro-Ungarico nel 1915. Questo avvenimento non solo depopolò il continente, ma costo’ alla Sardegna un carissimo prezzo. Venne costituita la Brigata Sassari, composta quasi totalmente da sardi, ad eccezione di alcuni ufficiali. La brigata ebbe una media di 138 caduti ogni 1000 soldati, contro una media nazionale di 104 (Motzo, 2007).

Le campagne si spopolarono, e la brigata venne ricostituita più volte attingendo a ragazzi sempre più giovani dalle famiglie isolane. La brigata inoltre era di difficile in infiltrazione per le spie italofone o indigene delle regioni occupate dagli Austroungarici, dato che la lingua parlata dai soldati e ufficiali era il sardo.

I soldati stessi non si sentivano Italiani, erano contrari e non capivano perché dovessero prendere parte ad una guerra che non fosse la loro, per una nazione che non era la loro. Lo stesso Lussu descrive come la Brigata fu l’unica a non essere punita per essersi opposta alle fucilazioni a causa dei suoi sforzi nelle trincee (Lussu, 2014).

La lingua sarda ed il fascismo

L’italianizzazione della Sardegna avvenne realmente in questo periodo. La Guerra e l’esperienza vissuta in trincea spinse Lussu ed i sardi a sviluppare una nuova coscienza regionale-nazionale. Questo portò alla fondazione, nel 1921, del Partito Sardo D’azione, di stampo autonomista più che separatista che pero’ mirava ad essere un partito per i sardi. Il partito Fascista cercò inutilmente di fondersi con il PSd’Az, ma non poté superare la forte opposizione di Lussu e degli altri fondatori, profondamente antifascisti.

Negli anni a seguire, durante il fascismo e lo scioglimento di tutti i partiti politici, Lussu venne esiliato. Il PSd’Az venne ricreato nel dopoguerra ma non raggiunse mai gli originali obiettivi autonomistici, discostandosi invece da essi, per coalizzarsi, di recente nel 2018, con la Lega Nord.

La denigrazione delle lingue minoritarie

È noto infatti, come il fascismo abbia “creato” l’Italiano, incrementando l’insegnamento della lingua a scuola a discapito delle altre lingue preesistenti a livello nazionale, come la lingua sarda e le sue varianti.

L’italianizzazione non colpi’ solo la lingua ma anche l’archeologia. La cultura sarda protostorica differisce in toto da quella classico-etrusca scelta da Mussolini nella sua narrazione patriottica propagandista: nell’ottica fascista andava quindi declassata ed oscurata. Fortuna volle che Antonio Taramelli riuscì a studiare e scavare numerosi siti durante il ventennio, nonostante ciò non rispettasse pienamente la visione fascista.

Nella repubblica l’italianizzazione contro la lingua sarda continua

Il processo di Italianizzazione continuò ancor più’ pesantemente nel dopoguerra, in tutta la nazione ed ovviamente anche, anzi soprattutto, in Sardegna.

L’alfabetizzazione delle masse creò un nuovo bilinguismo o multilinguismo, la propaganda nazionale voleva creare dal nulla, anzi imporre, un’identità Italiana, proprio come aveva fatto il fascismo fino al 1945, seppur per motivi diversi (che tanto diversi non erano, tuttavia: potere e denaro, ed i soliti motivi dietro a ciascuna di queste grandi operazione politiche).

Le proverbiali uova da rompere per fare questa succulente frittatona italiana

Le uova da rompere erano quelle delle regioni, da sempre aventi distinte identità locali (spesso anche a livello sub-regionale), e le più dure erano quelle più remote od isolate, che proprio per questo motivo avevano identità più’ “forti”.

L’insegnamento della lingua Italiana alle generazioni che vissero durante il ventennio e nel primo dopoguerra avvenne in maniera poco ortodossa, se “insegnamento” si poteva chiamare.

Come possono testimoniare le generazioni di persone ora tra i 70 e i 90 anni di vita, era vietato usare lingue autoctone a scuola ( impropriamente chiamate “dialetti”, una minuzia lessicale volta tuttavia a sminuirne l’importanza, anche a livello quotidiano, nel subconscio delle masse).

L’uso di queste comportava nel migliore dei casi l’essere sgridati, mentre più spesso punizioni, spesso corporali, erano date dagli insegnanti che adoperavano stecche e piccoli frustini per punire gli alunni.

Lingua sarda retrograda, usata dalla plebe e quindi inutile

Inoltre, col retaggio fascista si diffuse la credenza che la lingua autoctona fosse retrograda, rozza, usata dalla plebe e quindi inutile. Meglio usare l’Italiano perché questa era la lingua nazionale e dei letterati. Questa visione, unita anche a un complesso di inferiorità (fomentato e corroborato da due secoli di soprusi e trattamenti di sfavore), ha contribuito a creare nuove generazioni di sardi bilingui, ma anche di sardi Italofoni capaci di capire le lingue sarde ma incapaci di parlarle.

In questo processo la lingua nativa viene quindi eclissata dalla lingua arrivata dal continente, e declassata dalla stessa popolazione, generazione dopo generazione.

Viene ritenuta adatta all’uso informale e nel nucleo domestico, ma inadatta a esprimere concetti di livello e non viene insegnata nelle scuole. Per decenni, le lingue locali vengono stigmatizzate, in Sardegna come nel resto d’Italia (ad eccezione di alcune aree oggetto di particolari favoritismi, che non discuteremo in questa sede).

Non venendo insegnata la storia, la cultura e la lingua sarda nelle scuole, dopo decenni di studio e acculturazione italiana, il risultato è una identità mista. Le nuove generazioni, ma anche quelle che correntemente si collocano tra i 35 e i 60 anni di età, spesso si identificano come italiani o sardi ma anche semplicemente italiani.

La lingua sarda e l’avvento dei Mass Media

La forte emigrazione, la scolarizzazione e l’avvento della televisione hanno contribuito ad annullare la lingua sarda e con essa l’identità, che senza la lingua, fatica ad esistere (ironicamente, nonostante la lingua, anche l’identità’ italiana fatica ad esistere: e questo fallimento su entrambi i fronti rende ancor più’ tragica l’estirpazione delle identità’ locali, un eccidio culturale perpetrato quindi invano).

In Sardegna, da parte di molti genitori, fu ritenuto squalificante far parlare ai propri figli il sardo, incentivandoli in maniera forzata ad usare l’italiano. Si è creato quindi un complesso di inferiorità che ha portato parte della popolazione a preferire una lingua piuttosto dell’altra, ed a deridere chi volesse imparare il sardo.

Meglio che parli in italiano, così non deformi il sardo!

Se non si è di madrelingua sarda e si prova a parlarlo, non è raro infatti sentire commenti quali Menzus chi faeddes in italianu gai no istropias su sardu! ossia Meglio che parli in italiano cosi non deformi il sardo!

Il sardo quindi, tramite l’italianizzazione, diventa il proprio peggior nemico e deride i propri conterranei invece di incoraggiarli ad imparare la propria lingua: il “lavaggio” dell’isola in tema tricolore trova qui il suo più’ grande, doloroso successo.

Non stupisce infatti che i dati ISTAT del 2017 mostrino come in Sardegna l’uso della lingua sarda in famiglia superi di poco il 30%, a confronto del resto del sud Italia e delle isole dove l’incidenza è del 68%.

La Regione Sardegna può incrementare e favorire l’insegnamento del sardo in via opzionale, con la legge regionale 22/2018 e nonostante la lingua sia tutelata dalla costituzione, continua a ignorare la questione.

Tuttora in Sardegna non si può scegliere di imparare la lingua sarda nei moduli di iscrizione scolastici. Questo, in maniera voluta o meno contribuisce alla folklorizzazione di una lingua e cultura che andrà

decadendo, mischiandosi con l’italiano e rimanendo destinata ad uso orale e folkloristico. Finché la lingua non verrà insegnata ed i giovani non saranno aiutati ad appropriarsi della loro lingua, essi continueranno a sentirsi italiani.

(Si ringrazia calorosamente il dott. Dario Oggioni per aver letto e commentato le bozza di questo articolo)

Bibliografia

- Balìa, R. 2005. Canis Gherradoris. L’arcano, tra mito e storia. PTM.

- Brigaglia, M. 2008. Emilio Lussu e “Giustizia e Libertà”, Dall’evasione di Lipari al ritorno in Italia (1929-1943). Edizioni Della Torre. II edizione.

- Burge, T., Fischer, P., Gradoli, M. G., Perra, M., Sabatini, S. 2019. Nuragic pottery form Hala Sultan Tekke: The Cypriot-Sardinian Connection. Aegypten und Levante – Egypt and the Levant. Osterreichische Der Wissenschaften. Wien. 29, 231-244.

- Carta, L. 2001. La Sarda Rivoluzione. Condaghes.

- Caterini, F. 2016. 23 Febbraio 1793, Controffensiva contro i francesi di Napoleone a La Maddalena. Sardegnablogger.

- Caterini, F. 2018. La Mano Destra Della Storia, la demolizione della memoria e il problema storiogra co in Sardegna. Carlo Del no Editore.

- ISTAT. 2017. Anno 2015, L’uso della Lingua Italiana, dei dialetti e delle Lingue Straniere.

- Joussoume, R. 1988. Dolmens for the dead: megalith buildings throughout the world. Batsford Ltd.

- Lilliu, G. 1999. la civiltà nuragica – Sardegna archeologica, studi e monumenti 2. Carlo Del no Editore.

- Lilliu, G. 2017. La Civiltà dei Sardi, dal Paleolitico all’età dei nuraghi. Il Maestrale.

- L’Unione Sarda, 2018. La Sardegna ha il suo Inno.

- Lussu, E. 2014. Un’anno sull’altipiano. Einaudi.

- Perra, M. 2009. Osservazione sull’evoluzione sociale e politica in età nuragica. Rivista di Scienze Preistoriche. LIX. 355-568.

- Motzo, L. 2007. Gli intrepidi Sardi della Brigata Sassari. Edizioni Della Torre.

- Ugas, G. 2016. Shardana e Sardegna: I Popoli del Mare, gli alleati del Nordafrica e la ne dei Grandi Regni (XV-XII secolo a.C.). Edizioni Della Torre.

Redattore presso Nuova Isola. Dottore in archeologia.